2018年4月27日,上海浦东法院发布该院2017年度劳动争议审判白皮书和十则劳动争议纠纷典型案例,其中一则案例对养老行业的“护工”与养老机构是否具有劳动关系作出了指引。北京大成(杭州)律师事务所侯二朋律师团队从法院对该案例的分析中,获得了一些能有效降低养老机构人力成本的思路,在此与各位读者分享。

田某自2012年7月20日起,在某颐养院处从事护工工作,双方签订有合作协议。田某每天24小时在某颐养院处,相对自主地安排工作和休息,夜晚睡在老人房间内。某颐养院对田某等护工每月通过在考勤表打勾进行考勤,未缴纳社保。田某每月在工资条上签字领取工资,工资总额为所护理老人交付给某颐养院护理费的65%。 2017年2月8日,某颐养院因田某与食堂员工打架对其予以辞退。田某遂提起诉讼要求某颐养院支付违法解除劳动合同赔偿金及未休年休假共计约5万3千余元。法院认为其基于劳动关系而主张的请求缺乏依据,不予支持。

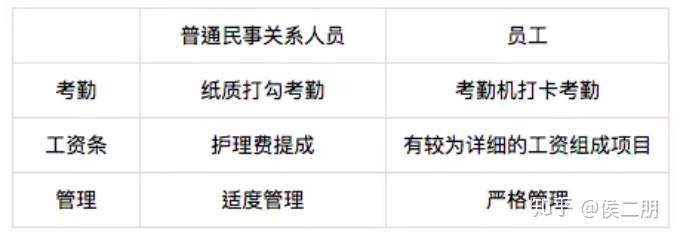

某颐养院虽对作为护工的田某进行考勤,但采取的是打勾考勤方式,不同于对林某等员工实行的考勤机打卡考勤,并且打勾的考勤表主要记录所护理老人的姓名、护理的日期、护理费金额、护工出勤的日期等,故某颐养院所作对田某的考勤仅是计算护理费提成所需。某颐养院为田某制作有工资条,但田某每月所得报酬按其护理的老人每月缴纳护理费的65%计提,并按当月实际护理天数折算,剩余35%归属某颐养院。该报酬计算方式近于双方对护理费的分成,与一般劳动者领取工资报酬有所不同。田某平时24小时在某颐养院处,夜晚睡在老人房间内,能够相对自主地安排工作和休息,田某与某颐养院之间的人身从属性较弱。综上,双方之间的关系状况不符合典型的劳动关系所须具备的紧密从属性特征,对田某提出的双方之间为劳动关系的主张不予采纳。

考虑到护理员行业工作的特殊性,人力成本一直是养老机构运营成本的重要组成部分。客观讲,我国的劳动法体系是比较倾向保护劳动者,用人单位一旦招用适格劳动者,需承担包括工资、社保费用、加班费(若严格按法定工时计算,加班费数额通常较高)、带薪年休假、赔偿金(解除劳动合同常有)等多项费用,因此,若按照案例所述,一旦认定“护工”不同于机构的员工,则机构仅需按事先约定方法向其支付劳动报酬即可,而无须承担基于劳动关系所产生的上述费用,这无疑对机构降低用工成本具有重要意义。

一、“护工”模式是机构控制人力成本的一种可选路径

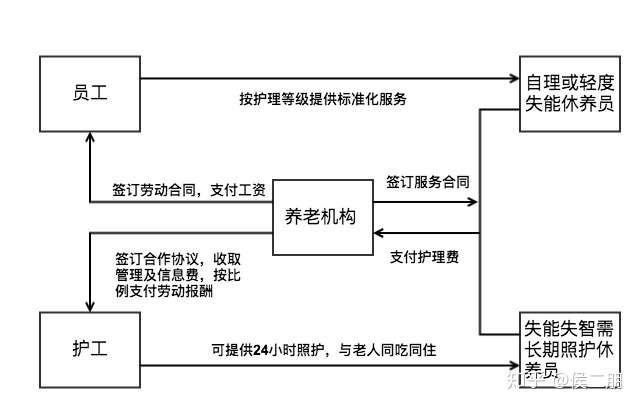

“护工”模式是指养老机构担任信息中介角色,为与其签约需要长期护理服务的老年人面向社会招募护理人员,机构从护理费中收取一定比例的信息服务费及管理费用。 在“护工”模式下,机构通过与护工的合作为老年人提供护理服务,机构与护工并不具有人身依附性,仅对护工进行适度管理。

二、“护工”模式的利弊分析

“护工”模式的主要优点前文已有阐述,即养老机构无须承担基于劳动关系而产生的各项费用,用工模式灵活。此外,“护工”模式亦在一定程度上有利于服务质量的提升,增加护理人员的责任感。老年人因护理不当遭受人身损害是养老机构的常见风险,老人可基于合同违约或侵权责任要求机构承担赔偿责任,鉴于实践中多基于侵权主张赔偿,则“护工”模式下因护理人员非机构工作人员,其护理行为并非职务行为,极有可能被认定系第三人侵权,机构可在被追责时追加护工为第三人共同承担责任

“护工”模式的缺点也显而易见,因机构无法按照员工的标准对护工进行严格管理,护理质量以及护理服务的持续性可能难以得到保证。同时,因老年人是与机构签订的服务合同,一旦因为护理原因导致老年人遭受损失,则机构显然需承担法律责任(即便按前文所述追加护工为第三人,考虑到护工从业人员的经济水平,最终极有可能仍是机构承担责任)。

此外,需要特别指出,本文的分析系基于文中的案例审判思路而展开,考虑到该案例仅是上海浦东法院发布的典型案例,而非最高院公布的指导性案例,该司法观点并不一定为其他地区的法院所采纳。一旦其他地区法院认为护工与机构实质上系劳动关系,则机构将面临因未签劳动合同需支付双倍工资、加班费、补缴社保等法律风险。

三、“护工”模式架构的一些想法

“护工”并非指养老机构完全采用合作方式,机构对于自理或轻度失能失智老人仍可聘用员工为其进行服务,而对于需要24小时同吃同住并提供长期照护的老人则可采用“护工”模式。

“护工”模式的核心是机构对员工和护工实行分类管理,从实质要件上否定双方具有劳动关系,进而实现降低人力成本的目标。

分类管理体现在劳动用工中的很多方面,案例中某颐养院的一些做法值得养老机构学习采纳:

仅有上述做法显然还不足以保证双方不具有实质劳动关系,同时如前文所言,即便分类管理到位,“护工”模式仍然具有被不同地区法院认定为劳动关系的法律风险。因此,建议机构可咨询专业律师,设计与上述架构相匹配的劳动用工文件,一方面保证分类管理措施到位,一方面从文件设计上避免被认定为劳动关系后可能产生的法律风险(如未签劳动合同须支付双倍工资),切不可盲目自行操作,避免弄巧成拙。

北京大成(杭州)侯二朋律师团队

专注于养老产业法律服务,研究全国及各地区养老产业政策,服务于养老机构、养老产业投融资、养老地产等领域,以遍布世界各地的大成律所办公室为依托,为有志于从事养老产业发展的客户提供综合的法律和商务解决方案。

咨询电话:13819174456(侯二朋律师)

办公地址:杭州市江干区钱江路1366号华润大厦A座18楼(市民中心旁)